مراجعة كتاب "تاريخ موجز للزمان" للكاتب ستيفن هوكينج - المقالة 3

الثقوب السوداء ونظرية الأوتار

الآن وقد تعرفنا على الجسيمات والقوى الطبيعية ففهم ظواهر الكون لم يعد شائكا كما كان. ففي هذه المقالة سنتعرف على "الثقوب السوداء" منذ نشأتها حتى إضمحلالها ثم نتعرف عن الثقوب الدودية ومسألة السفر عبر الزمن. لنحط رحالنا أخيرا أمام نظرية الأوتار التي تعد الأمل المتبقي في فهم الكون من حولنا وربما إيجاد جواب مقنع عن لماذا نحن هنا في هذا النوع من الأكوان ؟

الفهرس :

- الثقوب السوداء

- الثقوب الدودية و السفر عبر الزمن

- نظرية الأوتار

- تقييم قارئ الكتب

الثقوب السوداء :

سنة 1783 كتب أستاذ كامبردج في التقارير الفلسفية للجمعية الملكية بلندن ورقة بحثية مفادها أن نجما بقدر كبير من الضخامة والاندماج قادر على جذب الضوء نحو مركزه بقوة جاذبيته الكبيرة وعدم السماح له بالانبعاث خارج مركزه وهو ما تم تأكيده مع تبلور النسبية العامة مع أينشتاين.

وهكذا ولدت فكرة "الثقوب السوداء" أي نجم ميت يحوي قدرا كبيرا من الكثافة في مركزه بحيث يطبع جاذبية هائلة على ما يحيط به لدرجة أن أسرع شيئا في الفضاء –أي الضوء- لا يستطيع الإفلات من هذه القوة. والمصطلح في حد ذاته فهو جديد نسبيا فقد أطلق -لأول مرة- من طرف العالم الأمريكي 'جون هويلر' سنة 1969.

نشأة الثقوب السوداء:

تبدأ الدورة بولادة النجم. حيث تتقلص كميات كبيرة من غاز الهيدروجين على نفسها بسبب جاذبيتها فتصطدم الذرات فيما بينها بسرعات كبيرة مولدة ذرات الهيليوم مع انبعاث الحرارة وهذا التفاعل هو ما يجعل النجم يسطع.

عندما يتوازن ضغط الغاز (نتيجة ارتفاع حرارته) مع شد جاذبيته يتوقف الغاز عن الانكماش ويظل النجم مستقرا في حالته لزمن طويل...

ما أن ينفذ الهيدروجين والغاز النووي داخل النجم حتى يبرد النجم فيبدأ في الانكماش. فإن كانت كتلة النجم أكبر من 1.5 ضعف كتلة الشمس (حدود تشاندراسيخار) فسيتوقف عن الانكماش ويستقر في حالة نهائية تسمى قزم أبيض. أما إن كانت كتلته أقل من ذلك فالتقلص يستمر ليصير النجم ثقبا أسود!

خصائص الثقوب السوداء:

*متفردة الجاذبية: حسب النسبية العامة أي تقلص لأي نجم ينتج متفردة من اللاتناهي في الكثافة وانحناء الزمان- المكان عندها تنهار قوانين الفيزياء التي نعرفها (باستثناء قوانين الكم لكنها تستخدم أرقاما تخيلية وتعمل في المكان- الزمان الأقليدي) ولا يمكن التنبؤ بما في داخلها من أحداث كما لا تؤثر على ما في خارجها من مادة.

*أفق الحدث: حد منطقة المكان- الزمان الذي لا يمكن الفرار منه يعمل مشابها لغشاء حول الثقب الأسود يكون المرور منه في اتجاه واحد فقط (نحو الثقب الأسود) لكن لا شيء يمكن الخروج من خلاله نحونا

-لماذا لا يمكن للأحداث (ما يجري) داخل الثقب الأسود أن يصلنا؟

من مبادئ الكون "فرضية الرقابة الكونية الضعيفة" وتنص على أن المتفردات بالجاذبية تحدث فقط في الأماكن كالثقوب السوداء المحمية بأفق حدث. بحيث يضمن عدم تأثر ما بخارج هذه المتفردات بما يقع داخل المتفردة.

*توجد في الكون عدد ثقوب سوداء أكبر بكثير من النجوم وهي المسؤولة عن حركة وتشكيل المجرات

*أشعة الضوء عند أفق الحدث لا يمكن أن يقترب أحدها من الآخر. كما أن مساحة أفق الحدث تزداد بزيادة امتصاص الثقب الأسود للمادة من حوله أو باندماج ثقبين معا...

أنواع الثقوب السوداء:

*الثقوب السوداء غير دوارة: أو ثقوب كارل شوارتزتشيلد هي ثقوب كروية على نحو كامل حجمها يعتمد على كتلتها وهي تبقى ثقوبا نظرية.

*الثقوب السوداء الدوارة: أو ثقوب كير على يد العالم النيوزيلاندي كير روي وهي ثقوب تدور بمعدل ثابت حجمها وشكلها يعتمدان فقط على كتلتها ومعدل دورانها وهي ما يوجد حولنا في الكون

*الثقوب السوداء البدائية: تشكلت بعد الانفجار العظيم نتيجة اختلاف الكثافة داخل الفضاء. تنقسم لنوعين؛ الصغيرة (أقل من ألف مليون طن) ستكون قد تبخرت حاليا. والكبيرة (أكثر من ألف مليون طن) ستستمر في بعث الحرارة وأشعة غاما بمعدل يقارب من 10 آلاف ميغاواط.

-الغلاف الجوي لا يسمح بمرور أشعة غاما لدى يصعب البحث وإيجاد هذا النوع من الثقوب السوداء لكن توجد كاشفات خارج كوكب الأرض (Ferni Gamma- ray Space Telescope) وقد رصدت بعض تفجرات لأشعة غاما بمعدل يقارب 16 مرة في الشهر خارج المجموعة الشمسية لكن لا يمكن التأكيد على أنها نتيجة هذه الثقوب...

الثقوب السوداء ليست سوداء !

أثبت الفيزيائي ستيفن هوكينج أن الثقوب السوداء ينبغي أن تبعث إشعاعا وجسيمات بسرعة ثابتة لكن كيف ولا شيء يفلت من أفق الحدث؟

ببساطة لأن الإشعاع أصله ما يحيط بالثقب الأسود ففي الفضاء الخاوي توجد أزواج جسيم/ مضاد جسيم. الجسيم يحوي شحنة موجبة ومضاد الجسيم شحنة سالبة. الثقب الأسود يقوم بامتصاص أحد أطراف الزوجين. وكلما تم امتصاص مضاد الجسيم يتم طرد الجسيم فيعطي وهم أن الثقب الأسود يبعث إشعاعات...

النسبية العامة لأينشتاين تسمح لفكرة السفر عبر الزمن بالوجود (حتى وإن كان الأمر رياضيا فقط) ففي سنة 1949 توصل العالم الرياضي "كيرت جودل " إلى حلول رياضية تسمح بها نظرية النسبية لأينشتاين وأحد هذه الحلول هو وجود حلقات زمنية مغلقة تسمح بالسفر عبر الزمان وتلك هي الثقوب الدودية التي سنتعرف عليها حالا.

*ما الثقوب الدودية ؟

أنبوبة رفيعة من المكان- الزمان تستطيع أن توصل بين منطقتين مسطحتين تقريبا وبينهما مسافة كبيرة أثبت إمكانية وجودها وفق ما تسمح به النسبية العامة سنة 1935 من طرف أينشتاين وروزن

*كيف تنشأ الثقوب الدودية ؟

لنتخيل أن الفضاء الخاوي عبارة عن لوحتين متوازيتين تبعد عن بعضها البعض بمسافة قليلة جدا. في هذا الفضاء توجد جسيمات افتراضية دائمة التفاعل مع بعضها البعض. المسافة بين اللوحتين ستسمح لبعض الجسيمات الافتراضية بالعبور ما يخلق تغيرا في الضغط (من داخل وخارج اللوحتين)

-الضغط وسط اللوحتين أكبر من خارجهما: يطلق عليه تحدب الكون وفي هذه الحالة يتم إنتاج المادة

-الضغط وسط اللوحتين أقل من خارجهما: يطلق عليه تقعر الكون وفي هذه الحالة تنشئ الثقوب الدودية

*لماذا لا نرى زوارا من الماضي ؟

توجد عدة مبادئ ونظريات فيزيائية ينبغي أن نتعرف عليها للإجابة عن هذا السؤال:

-السفر يكون ممكنا فقط منذ إنشاء الثقوب الدودية نحو المستقبل. لأن الكون الماضي لم يحدث به أي تغير (لا يمكن السفر للوراء نظرا لعدم تأثير الحدث 'الثقب الدودي' على المكان- الزمان الماضي/ لفهم أكثر زر المقالة 1 عن مراجعة الكتاب)

- مبدأ التواريخ المتماسكة: لا تسمح قوانين الفيزياء بالسفر للماضي إلا إذا دون في التاريخ أنك وصلت للماضي من قبل دون أن تقوم بأي تصرف يهدد وجودك في الحاضر (مفارقة السفر وقتل جد جدك) "بالتالي لا حرية إرادة في السفر عبر الزمن"

- مبدأ التواريخ البديلة: عندما تعود للماضي فأنت في نسخة منه فقط لا الماضي الذي عشته. ما يسمح بحرية الإرادة والتدخل للمسافر عبر الزمن

*طرق أخرى للسفر عبر الزمان ؟

المتفردات العارية هي ببساطة ثقوب سوداء لكن بدون أفق حدث ما يسمح بتأثرها و تأثيرها على الفضاء المحيط بها. وهي متفردات نظرية فقط لم يسبق رصدها من قبل.

الوقوع وسط هذا النوع من المتفردات مع تفادي خط المتفردة فالوقوع فيما يسمى "المنحنيات الزمنية المغلقة" ممكن مما يسمح بالعودة إلى الماضي.

المشكل الوحيد بعيدا عن كونها نظرية فقط هو أن المتفردات تكون غير مستقرة وحساسة لأي جسم داخلها. مما سيؤدي بها للإختفاء أو الإختباء وراء أفق حدث (أي تصير ثقب أسود عادي)

الثقوب الدودية والسفر عبر الزمن :

تقييم قارئ الكتب :

كنهاية للكتاب يرى ستيفن هوكينج أن توحيد الفيزياء في نظرية واحدة ممكنة وهي المستقبل الوحيد للتطور الذي تشهده الفيزياء. ما يسمح بفهم كل ما يدور حولنا من أحداث وسط الكون لكن رغم ذلك لن نستطيع التنبؤ بالأحداث المستقبلية ذلك لسببين أولها القيود التي يفرضها مبدأ الريبة (مقالة 2) ثم عدم قدرتنا على حل المعادلات على المقاييس الكبيرة كالمجرات والأكوان.

شكرا لأخذك من وقتك الثمين و قراءة مراجعتنا للكتاب. نتمنى أن نكون عند حسن الظن. هل قرأت الكتاب من قبل ؟ ما تقييمك؟ لا نخفيكم أننا لسنا ذوي إختصاص فقد ننسى الإشارة لبعض الأفكار ربما لعدم فهمنا لها. إن كنت من الأخصائيين شاركنا رأيك و دعنا نتحاور في التعليقات.

لطالما كان هدف الفيزياء هو فهم الأحداث من حولنا. وبالنظر إلى الرحلة التي خضناها فالفيزياء مرت بعدة مراحل من أرسطو إلى الفيزياء الكلاسيكية لنيوتن ثم النسبية العامة لأينشتاين وصولا إلى فيزياء الكم. لكن بلوغ نظرية واحدة توحد كل هذه النظريات لا يزال الهدف للإجابة عن سؤال "لماذا الكون هكذا؟".

يعتبر دمج النسبية العامة مع مبدأ الريبة أمر غاية الصعوبة نظرا للحسابات اللامتناهية التي تنتج عن ذلك. رغم القدرة على إلغائها في بعض التفاعلات إلا أنها لا تزال تشكل مشكلا كبيرا في العديد من الحسابات. ولمحاولة طرح نظرية تفسر الكون من حولنا كما تأخذ بالاعتبار ما سبق اكتشافه ولدت نظرية الأوتار.

*ما هي نظرية الأوتار ؟

ترى أن الجسيمات عبارة عن أشياء لها طول وليس لها أي بعد آخر مثل قطعة وتر رفيع إلى مالا نهاية .

*خصائص الجسيمات في نظرية الأوتار :

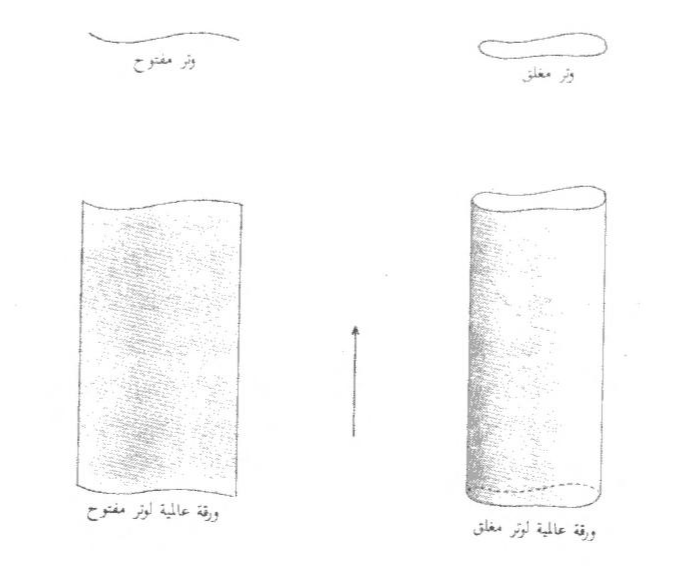

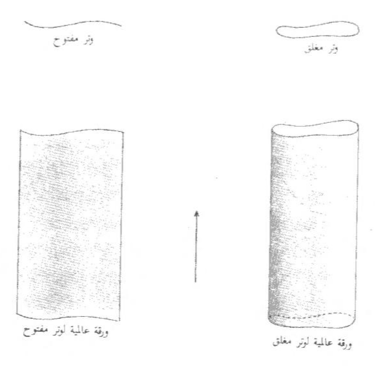

لكل وتر شكلين ممكنين:

- وتر مفتوح : وتر ذو طرفين

- وتر مغلق : وتر متصل بذاته في شكل حلقة

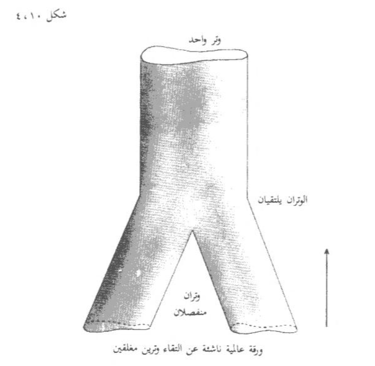

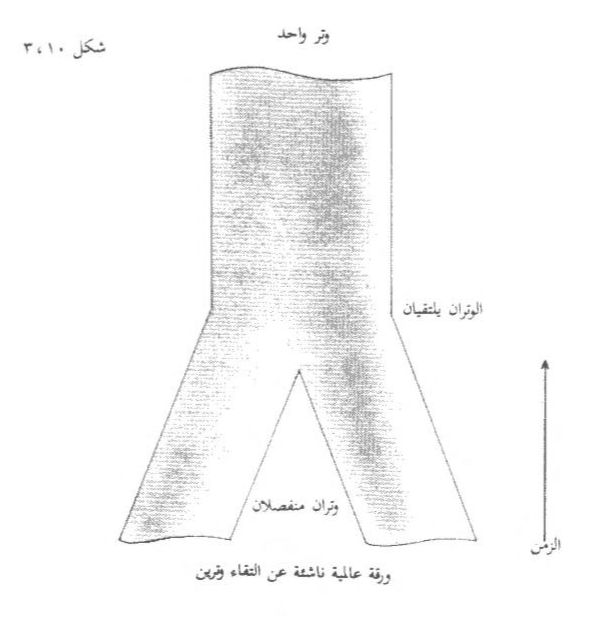

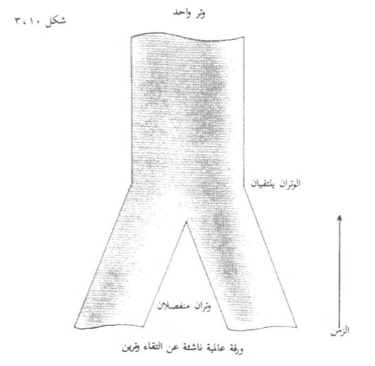

أما عن إحداثياته فهي عبارة عن خط مستمر وله شكلان بإختلاف نوع الوتر كما هو مبين في الصورة أسفله :

نظرية الأوتار :

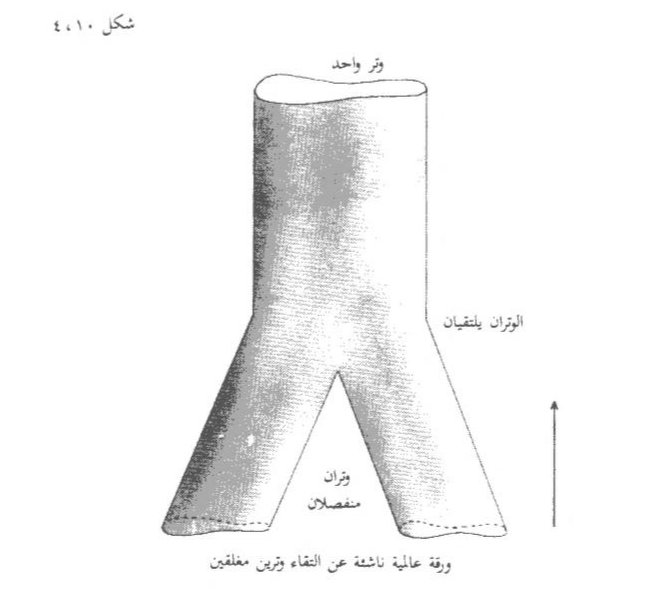

تتفاعل الأوتار فيما بينها على هيئتين كما هو مبين أسفله :

نقط ضعف النظرية :

لا تبدو النظرية متماسكة إلا إذا كان للمكان-الزمان إما 10 أو 16 بعدا بدلا من 4 أبعاد التي نعرفها.

· لكن يفترض أنه في الكون المبكر جدا تم إنبساط بعد الزمان مع 3 أبعاد للمكان بينما الأبعاد الأخرى كلها بقيت مقوسة ولا يمكن ملاحظتها على المقياس الكبير لكنها ذات دور كبير على المقياس الصغير جدا.

جميع الحقوق محفوظة © 2025

القائمة :

عن قارئ الكتب